2009年,著名相声演员李文华因病与世长辞,享年82岁。

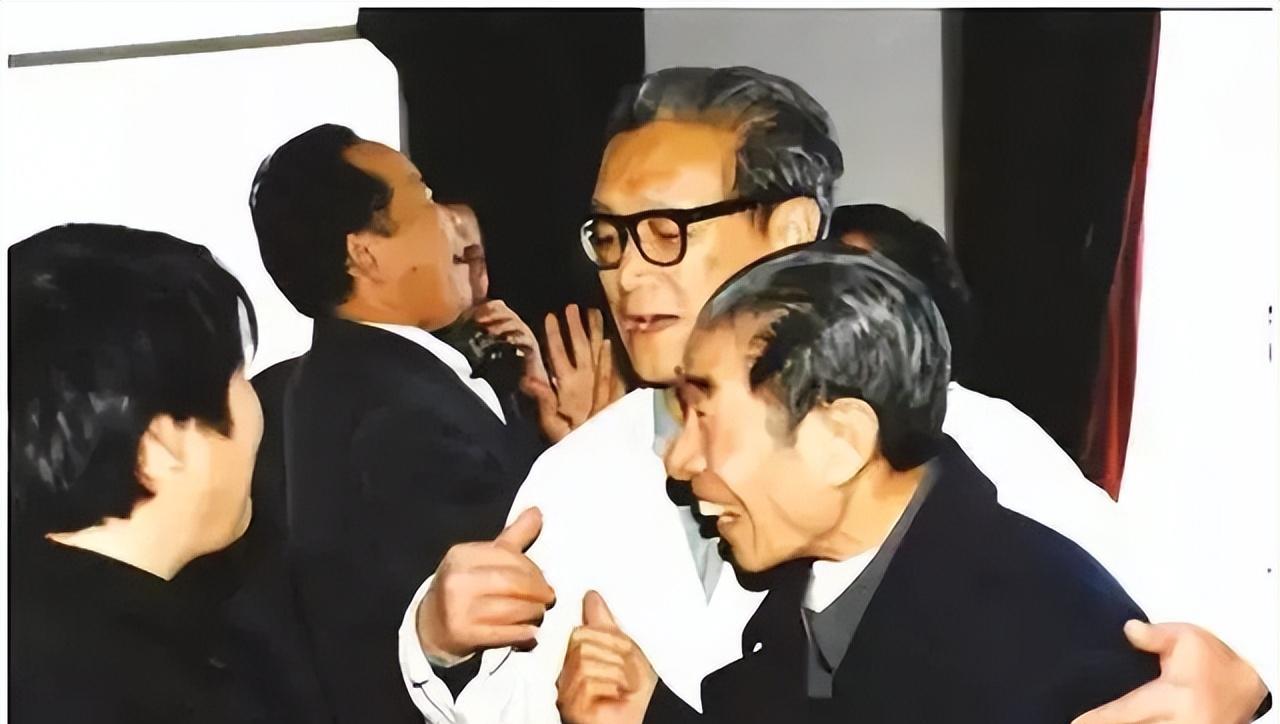

在李文华的家中,老搭档姜昆亲手为他布置灵堂,还献上了一副自己写的挽联。

郭德纲泪洒追悼会现场,哽咽说出:“李文华先生,来生还要继续跟咱们一起说相声!”

与李文华是师兄弟关系的于谦,更是在他的灵位前长跪不起。

相声圈中,较为著名的流派有侯(宝林)派、马(三立)派等等,其中,捧哏李文华,就是马三立的弟子。

在中国相声界中,有一个专门排辈分的“宗谱”,李文华被马三立收为弟子后,他的名字就能进入宗谱,成为相声界中的第六代相声演员。

1927年,李文华在北京出生,因为是地地道道的老北京人,所以李文华在很小的时候,就喜欢听莲花落,太平歌词、快板,还有相声。

受到曲艺文化的熏陶,李文华在闲暇之余,会自己练习单口相声,当他长大成人,相声慢慢变成了深埋在心底的一个美好梦想。

1949年,在因缘巧合之下,李文华开始参加一些业余的文艺创作演出,在舞台上,他既能打快板,又能说相声,还可以演戏,没过多久,李文华就成为了北京市的工人业余骨干。

一开始,李文华主攻的方向是快板,在他的工厂文工队里,李文华甚至有一个“快板大王”的美誉,虽然快板让他名声大噪,但李文华最上心的,还是说相声。

由他演出的相声《请医生》,成为全国职工第一次曲艺汇演的优秀表演节目;还有由他本人亲自撰写和主持的话剧《挑战》,后来被艺术团搬上了首都舞台。

全国解放以后,李文华就像是一条游鱼回到了水中,他给自己报名了夜校,狂补文化知识,在1956年到1960年之间,他参加了两次全国职工汇演,第一次表演相声,就让他拿了个一等奖,同时还认识了马季,这可把李文华给高兴坏了。

但是在1960年,一个意外的契机,成为他正式走上相声之路的分水岭。

这一年,是李文华第二次参加全国职工业余文艺演出,当时李文华准备的节目是快板。

谁知,在北京市代表队演出之前,原本负责捧哏的相声演员却因为意外而缺席,代表队的领导急成热锅上的蚂蚁。

正不知道怎么办时,有人给代表队领导推荐了李文华,于是队领导找到李文华,问他:“你能做好捧哏么?”

相声的表演形式有捧有逗,一般来说,“逗哏”为主,“捧哏”为辅,前者更加主动,后者相对被动,只有捧逗相得益彰,才能珠联璧。

虽然李文华没有捧过哏,但是多年对相声的热爱,让他积累了很多的经验。

他一点头,满脸的坚毅:“我可以上!”

就这样,“赶鸭子上架”的李文华没日没夜地排练,而他所付出的努力也在演出时得到了巨大的反响。

观众的捧腹大笑,经久不绝的掌声,让李文华深深地着迷,自那以后,他发自内心地爱上了捧哏。

就在这时,著名相声艺术家侯宝林的搭档郭启儒年事已高,为了让郭启儒“后继有人”,广播艺术团的团长王力叶在第一时间,想到了李文华。

进入说唱团后,李文华担任的角色一直是“逗哏”,虽然他的表演很好,也很受欢迎,但是比起主角逗哏来说,配角捧哏相对稀缺。

知道这事儿以后,李文华想起自己第一次担任捧哏的演出,观众的回应,是对他最好的肯定。

于是他毅然决然地表态,自己要“转行”,从主角逗哏,转为配角捧哏。

后来,李文华跟着著名的相声演员郭启儒学习捧哏,学习时,郭启儒教导他说:“要当一名好的捧哏,声音太大不行,声音太小也不行;捧的太早不行,太晚也不行;差一个字不行,漏一个音也不行。”

李文华将这段话深深地记在心里,为了更好地练习捧哏,李文华还特地走到群众中,专门学习充满市井气息的语言。

在说唱团里,李文华几乎“捧”遍了所有人,比如侯宝林、马季、郝爱民、姜昆等人。

为了当好衬托“红花”的“绿叶”,李文华经常去请教经验老道的相声演员,当他们上台表演时,李文华就在台下观摩研究,耐心地琢磨每一位“逗哏”演员的特点和不同。

有一回,李文华刚跟侯宝林搭档完,没想到观众掌声如雷,强烈要求他们再来一段。

侯宝林来了一段表演,这段表演没有和李文华预先排练过,但李文华捧的又准又好,惹得观众又是鼓掌又是大笑。

下场后,侯宝林一边赞叹李文华,一边问:“文华,咱们还没有练过这个段子,你是怎么捧得那么好?”

李文华有些不好意思地挠挠后脑说:“每次您和郭先生(郭全宝)排练时,我都在一旁看着呢。”

说唱团的“逗捧”搭档并不固定,在某段时间里,团里安排李文华和马季搭档,没想到,这两人碰撞出来的“化学反应”十分奇妙,而且很受到观众的欢迎。

但是没过多久,团里的领导忽然换下了李文华,让别人和马季搭档,说实在的,这样的更换对李文华肯定有一定的影响,不过他毫无怨言,很快服从了上级领导的命令。

再之后,李文华又陆陆续续地搭档了好几位“逗哏”,到了1978年,比李文华小了二十多岁的姜昆忽然主动找上了李文华,他对李文华说:“李老师,您看我能跟您排一段吗?”

李文华立即点头,爽快地答应了:“当然可以了,咱们来吧。”

姜昆和李文华搭档了一段时间后,愈发喜欢李文华,他对李文华很是恭敬,两人排练时,几乎不会产生太大的摩擦。

而李文华,对姜昆的印象也特别好,他喜欢姜昆身上那股聪明劲儿,他愿意当姜昆的绿叶,让姜昆大放异彩,

但是,红花与绿叶本就是一对,缺了谁都不会完整。

李文华和姜昆的合作,很快让他们成为一对“黄金搭档”,闲暇之余,姜昆对李文华开玩笑说:“李老师,从前领导叫您做啥您就做啥,如果领导再给您换人,您可别服从分配啦,到时候,您就说,是我姜昆离不开您,您呀,也离不开姜昆好啦......”

在“捧哏”圈中,郭启儒和蔼可亲,赵世忠稳重大气,赵炎爽朗幽默,大家各有各的优点。

但是谈起李文华,却有很多人说他是个“蔫包袱”,对此,李文华谦虚地表示,这是大家对他的莫大称赞。

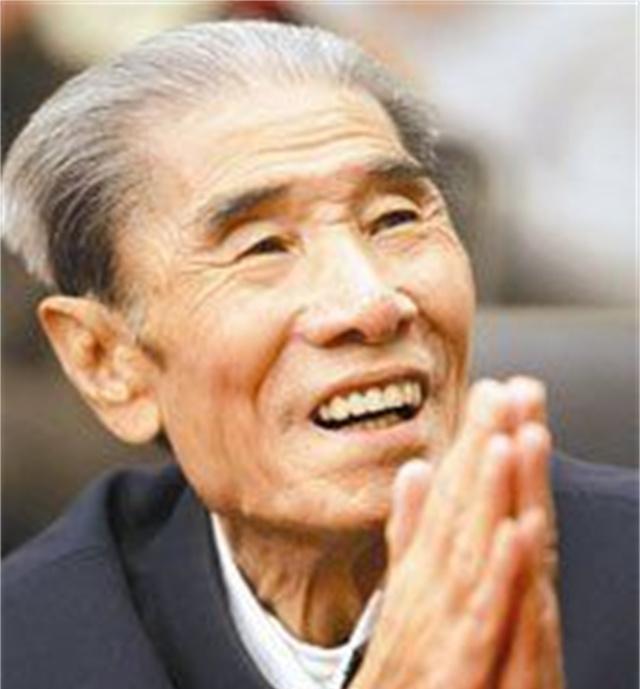

这个看起来貌不惊人的小老头儿,身上仿佛蕴藏着无穷无尽的能量,总是能够“语出惊人”,他确实是一名不可多得的优秀相声演员,可每次记者想要采访他时,他总是谦虚地摇摇手说:“请你们去报道更值得报道的人,不要报道我。”

姜昆说,在李文华退出相声舞台的十多年里,他几乎每天都会面对一个问题:“你怎么不和李文华合作了?”、“你还和李文华合作吗?”或者是,“李文华怎么不继续说相声了?”

姜昆有苦难言,李文华退出相声舞台,实在是迫不得已。

如果不是癌症,他不可能离开他热爱了一辈子的相声。

姜昆还记得第一次见到李文华时的场景,当时的李文华已经47岁了,而姜昆还不到三十岁。

李文华和郝爱民到东北兵团做相声演出,而姜昆是宣传队里的宣传员,李文华和郝爱民说完相声后,两人微笑着走过观众席,姜昆就是在这时候看清了李文华的长相。

李文华笑起来皱纹很深,像是一个玩世不恭的“小老头儿”,大家都很喜欢他,所以他走过来的时候,掌声非常的热烈。

姜昆到说唱团时,李文华正面临一个十分尴尬的处境,团里的一些领导觉得李文华的形象“一般”,而且嗓音也不如一些年轻人,所以把他调去当办公室主任。

当时的说唱团,基本是年轻人搭年轻人,李文华年纪大了,搭谁都不太合适。

有一回,只比李文杰大几岁的唐杰忠无不惋惜地说:“不让李文华说相声,那可不是要他的命吗?他可太爱说相声了!”

在角落里听到这话的姜昆灵机一动,别人不和他搭档,但他可以和我搭档呀。

想法是有了,但要怎么去和李文华说话呢?在那个时候,李文华已经是个很有名气的老艺术家了,而姜昆还是个初出茅庐的新演员。

姜昆怀着忐忑不安的心情找到李文华,把自己想和他搭档的想法说了一遍,李文华安静听完后,没拒绝也没答应,只说:“如果领导同意,那让我和谁搭档我都没问题。”

没想到,这一对一老一少的组合,很快大获成功,开启了属于他们的时代。

出了名后,有一回,姜昆接受采访,对方要他谈一下自己对李文华的印象。

姜昆踌躇许久,最终用一句话来形容自己和李文华的关系:是我的老师,亦是我的战友。

作为相声演员,李文华和姜昆叱咤南北,创造出了许多脍炙人口的优秀作品,有人说,是李文华造就了姜昆,对于这个评价,姜昆表示认同。

后来有评论家说:“姜昆年轻且富有才华,之所以他能够在自己的节目中发挥出他的特长,最主要的原因,是他身边站了一位十分可靠稳重的搭档。”

在新时期的相声界里,李文华和姜昆的搭档,是当时对口相声的典范之一。

李文华说了三十几年的相声,却到五十多岁的时候,才红透半边天,但是他的成功,并非一夜之间,而是多年的历练和积淀,才让他有了厚积薄发的这一天。

全国上下的捧哏演员,无一不把李文华的“蔫包袱”视为最流行的特色,许多人开始模仿起他来。

用李文华的话来说:“我是沾了相声的光,沾了年轻人的光,还沾了姜昆的光。”

虽然李文华这么说,但在很多人心里,姜昆和李文华相辅相成,他们的成功,谁也离不开谁。

但是谁能想到,这一对“黄金搭档”,他们真正共事的时间并不长。

1981年,李文华和姜昆完成了一次演出,当演出结束后,姜昆觉得这次相声的效果似乎不比从前,经过复盘,姜昆发现,原来是李文华的声音亮度有所下降了。

姜昆想让李文华上医院检查一下,没想到李文华摆摆手,满脸不在乎地说:“我已经检查过了,医生让我禁声一段时间。”

姜昆很震惊:“您什么时候上的医生?怎么不告诉我?”

李文华说:“大概是一个月前吧。”

姜昆对自己的粗心大意懊悔不已,因为在李文华嗓子出现不适的那个月,他们一共演了二十几场的相声。

不过,对于自己的身体状况,李文华是清楚的。

李文华从小有哮喘病,有时候嗓子发炎或是头疼脑热,他都是扛一扛就过去了;如果嗓子疼得实在受不了,他就问同事要一粒药,吞了以后,再继续上台演。

1982年,李文华的嗓子已经到了非常严重的程度,他去看了医生后,医生告诉他,嗓子上长了息肉。

息肉不是很困难的疾病,只要做手术摘除就可以了,在李文华动手术期间,姜昆陪着他忙前忙后。

手术很成功,但术后有了要求,那就是禁声半个月,可是李文华哪里闲的下来呢?

在姜昆的好说歹说下,他终于同意休息几天,可恢复期一过,李文华又迫不及待地回到舞台上。

可以说,李文华的嗓子,之所以会从普通的息肉演变为癌症,与他的忙碌脱不开关系。

做了声带的息肉摘除手术后,李文华和姜昆又说了一年多的相声,但是,李文华对嗓子的轻视让他给自己埋下了苦果,1983年,再一次复诊的他被医生诊断为喉癌。

到了1985年,姜昆实在看不下去了,他对李文华说:“李老师,您必须去动手术了。”

李文华拗不过姜昆,只得同意了做手术的事情,在医院,当他们听到李文华要做全喉切除手术时,两人的表情一下就变了。

姜昆深深明白,如果做了全喉切除手术,那么李文华以后不能再说话,也不能再继续在舞台上为他所热爱的事业发光发热了。

姜昆代表说唱团的领导在手术单上签了字,但他看着李文华被推进手术室时,他的眼泪一下子就涌了出来。

对于一个相声表演家来说,全喉切除的打击,无疑是巨大的,手术过后很长时间,李文华都没办法适应现状。

为了不麻烦别人,他出门时,会在自己身上挂一个小牌子,上面写着一句话:“因为声带切除,无法说话。”

为了学说话,李文华甚至来到了北京的无喉者发生康复班进行训练,他必须学会用自己的食道发声,训练的日子非常艰难,可他寒来暑往,从没有停止过一周两次到康复班的脚步。

1985年,李文华被评选为相声界的十大笑星之一,但很可惜,当他获得这个殊荣的时候,他已经无法再用粉丝所喜爱的声音,再说一声“谢谢”了。

有一回,姜昆接受朱军的采访,彼时的李文华已经退出了相声舞台,朱军问他:“如果有机会,你还愿不愿意和李文华在搭档一次?”

姜昆想也没想地回答:“当然愿意!”

没想到,节目组安排了一个“大招”,在热烈的掌声中,李文华姗姗来迟。

谈起邀请李文华上节目一事,节目编导无不感慨地说:

“第一次听见李文华老师做全喉切除手术后的声音,还是我打电话邀请他来节目。李文华老师的声音非常沙哑,每说一个字,就要停顿一会儿,并伴随着强烈的喘息。从前,我听李文华老师的声音,总是伴着朗朗笑声,可这一次,我只想流泪......”

2008年,已是垂垂老矣的李文华终于实现了这辈子的心愿之一,那就是成为一个能上相声宗谱的演员。

同年,他还被授予了一项终身成就奖——牡丹奖。

在相声界里,有一个“不成文”的传统,如果没有正式拜过师,就会被外界认定为是非正宗的相声传人,但是对于李文华来说,整个相声界里,没有一个人不尊重他,也没有一个人不爱重他。

但,随着年龄的上来,李文华的身体越来越差,晚年时的他,已经缠绵病榻。

2009年5月,李文华的身体每况愈下,当时的他,已经住进了医院,每天清醒的时间不多。

但是在他难得清醒的时候,也就是他在病逝的前几天,他对来到病床前看望的老友们说:“等我稍微好一点的时候,我们再听一次相声。”

但很可惜,李文华和他的老友们,最终没有等到这一天。

2009年5月15日,这一日,是李文华的追悼会。

在李文华的追悼会现场,姜昆是第一个来到追悼会的人,他和李文华的家属站在一起,他穿着一身黑衣,脸上带着深切的哀伤和不舍。

此次姜昆的身份,并非是朋友或搭档,而是李文华的家属。

虽然共事的时间只有几年,但对姜昆来说,李文华是“不是亲人胜似亲人”的存在。

看着昔日老搭档的黑白照片,姜昆忍不住泪如雨下。

在李文华的家里,姜昆亲手替自己的老搭档布置灵堂,在这个过程中,姜昆脸上是肉眼可见的悲伤,好几次,当他的视线一对上李文华的遗像,内心就忍不住涌出一股深深的无力感。

他能为李文华做的最后一件事情,就是亲手为他写一副挽联。

挽联为:“永葆工人本色堪称楷模”、“忠诚相声艺术一代宗师”,横批是“李文华先生千古”。

姜昆在心里默默地说:“李老师,您放心地去吧,后面的事情,我们一定会做好的,一定不让您最喜爱的相声没落。”

相声演员郭德纲同样现身现场,他表示,德云社在早期的发展之初,曾经得到过李文华的支持,对于李文华的去世,郭德纲同样表示难过。

看见李文华的遗像时,郭德纲更是痛心地说道:“相声圈再也经不起任何人的去世了!”

现今的德云社中,还保留着一张李文华和郭德纲的合照,照片中,两人面带微笑的握手,可谁曾想,照片中的人已经成为了故人。

在李文华的牌位前,作为郭德纲搭档的于谦同样对李文华行跪拜送别,满头华发的唐杰忠在亲友的搀扶下颤颤巍巍地来到李文华的灵堂前,冯巩面容憔悴,李金斗神情哀伤,许多相声后辈都来到追悼会,想最后送一程李文华。

除了李文华在相声界的好友,还有近千名的街坊邻居也自发地来到灵堂为他吊唁,可见李文华的去世,对许多人来说,是一件很难令人接受的事情。

这位为相声奉献了一生的老艺术家,他最经常挂在嘴边的一句话时:“这辈子什么也没干,还是挺愧对大家的。”

“大家喜欢相声,而我喜欢说相声,我这辈子还没有说够,如果人有来生,那我还要继续给你们说相声。”

王峥主编. 艺术人生 我们的时代·明星心路历程 2[M]. 2002

郭德纲跪拜李文华:相声圈再也死不起人了(图)

-END-

作者:妍开

编辑:朵婕

德云社姜昆相声追悼会李文华