文|啾啾鹿鸣

声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文中标注文献来源及截图,请知悉。

前言

当他拿起笔,在纸上写下那些字的时候,他从未想过,这将是一封遗书。那些悲伤的文字,是他对这个世界的最后告白,也是他想要结束一切的见证。

但命运却和他开了一个玩笑。多年以后,这些 遗书竟然变成了一首歌,在KTV里被无数人传唱。这首歌,甚至成为了他的代表作,为他赢得了无数掌声和荣誉。

但又有谁知道,这首歌背后,藏着一个多么悲伤的故事?是什么让他在绝望中重新找到了希望?又是什么让这封遗书,成为了一代人的青春记忆?

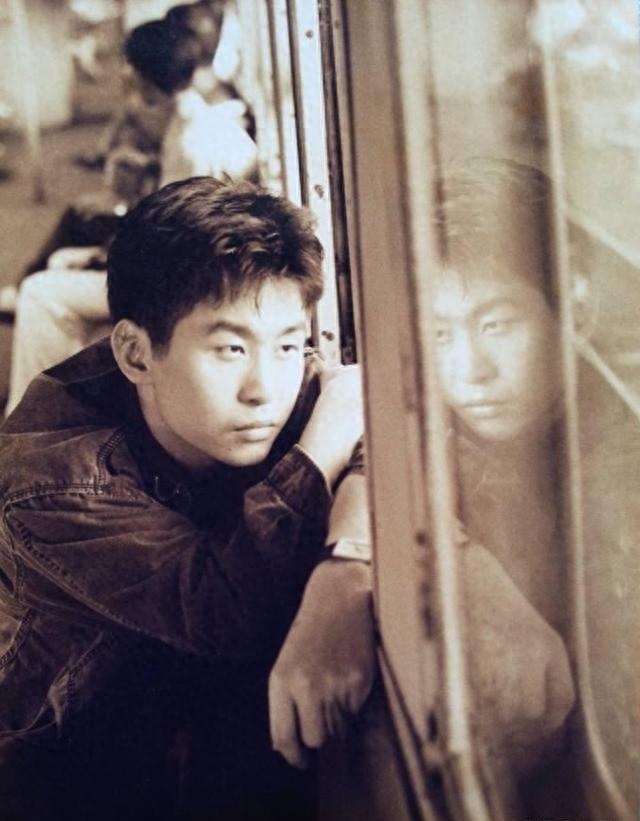

郑智化的成名之路

1961年,在台湾省台北市,一个名叫郑健华的男婴呱呱坠地。然而,他的降生并没有给这个家庭带来欢喜,反而像一块巨石,沉沉地压在父母的心头。

因为就在不久前,他们刚刚失去了大儿子,悲伤还未散去,新生命的到来反而成了“灾星“。

长辈们纷纷摇头,觉得这个孩子不吉利。为了驱散他身上的“不祥”,他们为男婴取名“智化”,寄望佛祖的智慧能化解厄运。谁知,更大的不幸还在后头。

郑智化三岁那年,突然发起了高烧。当父母终于意识到事态严重时,已经错过了最佳治疗时机。小儿麻痹症的魔爪,残忍地夺走了他行走的能力。

从此,郑智化的童年就在药物和病痛中度过。每天,他都要忍受各种治疗带来的痛苦。玩耍、奔跑,这些寻常孩子的乐趣,对他来说都是奢望。

也许是上天的补偿,疾病虽然夺走了郑智化的双腿,却给了他一双敏锐的眼睛和一颗细腻的心灵。他开始用心去感受生活中的点点滴滴,用眼睛去捕捉周围的一草一木。

这段经历,日后成为了他创作的源泉。矫形手术后,郑智化终于可以拄拐行走了。但那些布满腿部的疤痕,却成了他的心病。

他开始自卑,觉得自己是个“残次品”,注定低人一等。但郑智化并没有就此自暴自弃。他用勤奋学习来证明自己,成绩一直名列前茅。

他想告诉所有人,残疾只是身体的缺陷,并不能阻碍他追求梦想。大学时,出人意料地,郑智化选择了土木工程专业。

这个看似与艺术毫无关联的决定,其实是他内心渴望突破的表现。他不愿被定义为“残疾人”,他要用行动证明,他能像常人一样工作、生活。

1988年,郑智化发行了个人首张专辑《老幺的故事》。他磁性的嗓音、独特的唱腔和动人的旋律,让乐迷们为之倾倒。

凭借这张专辑,他斩获了台湾金曲奖“最佳单曲制作人”奖,正式宣告了“音乐才子”郑智化的诞生。

但人们不知道的事,郑智化脍炙人口的歌曲背后,有着不为人知的悲伤故事,甚至让他在央视节目上崩溃落泪,他的身上究竟还有着怎样的悲伤?

以上信息来源:百度百科——郑智化

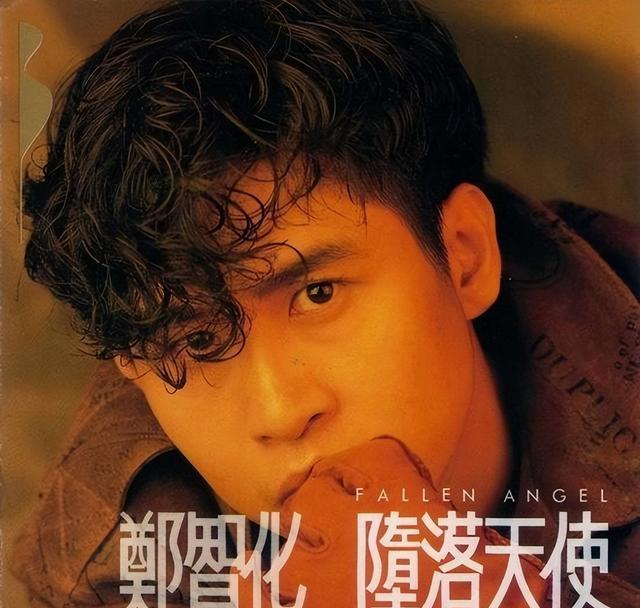

自杀遗书改编的歌曲,自杀的原因

青春的懵懂,爱情的甜蜜,本该是每个少年最美好的记忆。但对于17岁的郑智化来说,这段初恋却成了他一生中最痛的伤疤。

那是一个清新的女孩,像一缕春风,吹进了郑智化单调的生活。她不像其他人那样,对郑智化的残疾避之不及,反而给了他关怀和温暖。

在她的眼中,郑智化不是一个“残废”,而是一个有才华、有梦想的少年。爱情悄然萌芽,两颗年轻的心开始靠近。然而,现实却无情地撕裂了这个美梦。

女孩的父母,无法接受女儿与一个“瘸子”在一起。在他们眼中,郑智化是个“废人”,没有能力给女儿幸福。

失去爱情的郑智化,他开始质疑自己的存在价值,开始怨恨自己的残缺。那些曾经的嘲笑和歧视,此刻如梦魇般缠绕着他,将他拖入无尽的黑暗。

绝望中,郑智化萌生了自杀的念头。他觉得,与其继续这样苟且偷生,不如干脆结束这残缺的生命。

他开始写以诗,像是在写一封封的遗书,将内心的苦闷和彷徨倾泻于纸上。那些诗句,是他的泪,是他的血,更是他的告别。

就在郑智化准备付诸行动的时候,他的计划被父母发现了。看着儿子满纸的绝望,父母心如刀绞。

父母的关爱和开导,让郑智化从死亡的边缘走了回来。他开始重新审视自己的人生,开始寻找新的出路。

音乐,成为了他的救赎。那些写在纸上的诗句,慢慢地变成了旋律。郑智化将自己的伤痛、自己的彷徨,都融入到了音乐创作中。

1990年,他发行了自己的第二张专辑,其中的歌曲《别哭,我最爱的人》,就是根据他那时写下的“遗书”创作而成。

这首歌,不仅仅是郑智化个人的心路历程,更是所有经历过挫折和苦难的人的心声,而之后的郑智化,获得了新生的同时,再多年后又出现了改变。

以上信息来源:国际在线 2017年11月11日——郑智化《不凡的改变》公开遗书内容 现场失控泪崩

多年后的变化

1992年,巴塞罗那奥运会的闭幕式上,一个特殊的身影吸引了所有人的目光。他拄着双拐,步履蹒跚,但眼神却炯炯有神。当他开口唱出第一个音符,全场都安静了下来。

那是郑智化,一个来自台湾的残疾歌手。他用自己独特的嗓音,演绎了一首《水手》。歌声中,有对人生的感悟,有对梦想的追逐,也有对苦难的超越。

这些歌词,仿佛就是郑智化自己的写照。一时间,《水手》成了街头巷尾、老老少少都在哼唱的歌曲。

同年,郑智化又推出了另一首脍炙人口的歌曲《星星点灯》,再次引发了音乐界的轰动。然而,就在事业如日中天之际,郑智化却做出了一个出人意料的决定——暂别乐坛,专注于家庭生活。

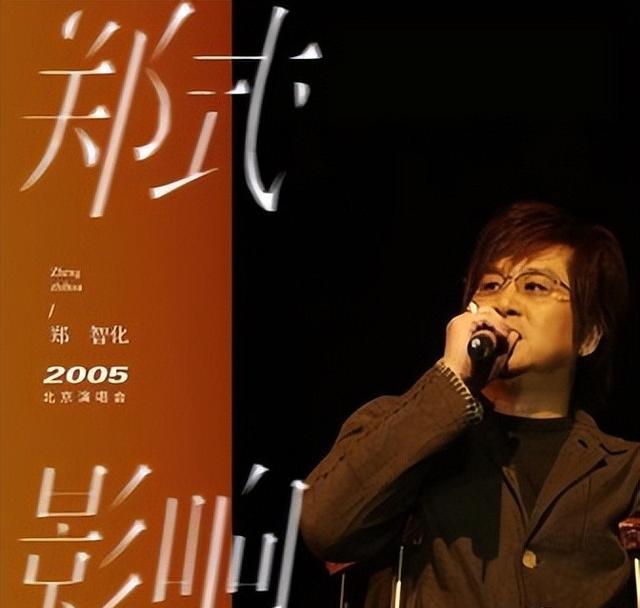

这一别,就是十多年。2005年,郑智化重返歌坛,在北京举办了“郑式影响”演唱会。这一次,他带来的不仅仅是全新的音乐作品,更是一个全新的郑智化。

岁月在他的脸上刻下了沧桑,但也赋予了他更多的睿智与洞察。他开始用另一种方式去诠释人生,去表达内心。

时光荏苒,转眼到了2022年。61岁的郑智化,再次带来了一个惊喜——他用交响乐重新演绎了《水手》,并将其命名为《水手2022》。

这一次,人们听到的不再是30年前那个意气风发的“水手”,而是一个历经沧桑、饱含人生感悟的长者。

交响乐的加入,赋予了这首歌更多的厚重感。那些跌宕起伏的旋律,仿佛在诉说着人生的酸甜苦辣;那些低沉悠长的音符,仿佛在倾诉着岁月的无常与变迁。

这一版的《水手》,有别于30年前的澎湃激昂,更多了一份沉淀后的从容与豁达。郑智化坦言,人到中年,对很多事物都有了新的感悟。他想通过这首歌,表达60岁之后的心境。

郑智化用自己的生命告诉我们,无论经历怎样的挫折与困难,只要我们怀揣梦想,只要我们勇于追寻,生命就会绽放出最美的光彩。

郑智化的经历,并非个例。在艺人群体中,抑郁症和自杀倾向的发生率,远高于常人。

新京报2022-11-18——郑智化:30年后再唱《水手》,是返航、是凯旋|专访

其他又自杀倾向的艺人

在聚光灯下,他们是万众瞩目的明星,是舞台上光芒四射的偶像。但当镁光灯熄灭,当掌声散去,他们也不过是普通人,同样会被生活的阴霾笼罩,同样会被心理的疾病困扰。

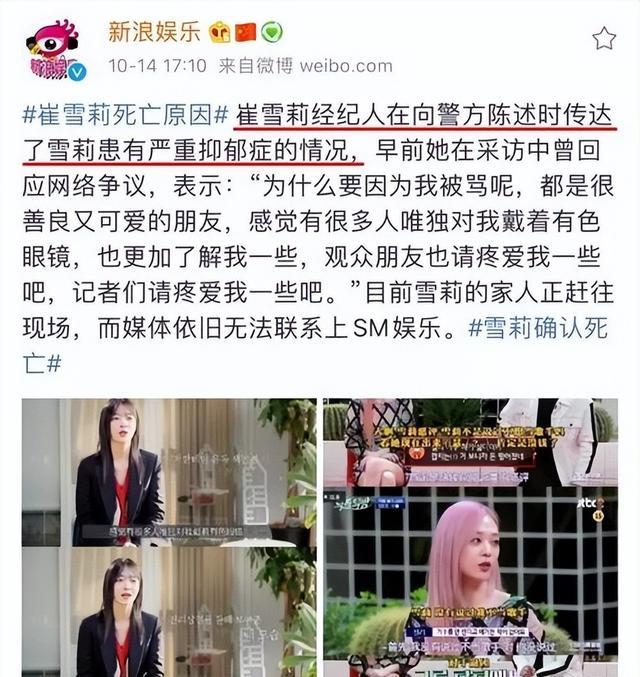

2019年10月,韩国女歌手雪莉的自杀身亡,震惊了整个娱乐圈。年仅25岁的她,正处于事业的上升期。然而,长期的抑郁症和无休止的网络暴力,却让这个阳光女孩走向了绝路。

同年12月,日本演员三浦春马也因抑郁症,选择了结束自己年仅30岁的生命。

即便是华语乐坛的天后张惠妹,也曾因抑郁症而萌生轻生的念头。她在接受采访时坦言,那段时间的她,每天都活在无尽的黑暗中,看不到一丝光明。

这些案例,给了我们一个警示:心理健康问题,不分国界,不分职业。它可能发生在任何人身上,发生在我们身边的亲友身上,也可能发生在我们自己身上。

对于身边的亲友,我们要学会倾听,学会表达关怀。有时候,一句简单的“你还好吗”、一个温暖的拥抱,就能让他们感受到世界的温度。

对于我们自己,也要学会疏导情绪,学会自我调节。生活中的压力和挫折在所难免,关键是要学会正确地面对和处理。

适当的运动,合理的饮食,都是缓解压力的好方法。当情绪出现大的波动时,不要羞于向身边的人倾诉,必要时也可以寻求专业的心理咨询。

结语

生活,从来就不是一帆风顺的。它有欢笑,也有泪水;有阳光,也有风雨。关键是,我们要学会在风雨中守护自己,也要学会在阳光下感恩生命。

或许,在郑智化的故事中,我们每个人都能找到自己的影子。那些迷茫、那些彷徨、那些挣扎,都是我们人生中必经的章节。我们要像郑智化一样,学会在绝境中找到希望,在苦难中找到力量。

ktv台湾郑智化自杀